2014.08.07 - ブログ

本日、平成26年度第2回千葉県行政改革審議会が開催されました。

議題は、民間企業における人材育成や高齢職員の活用等に係るヒアリング調査を踏まえ、千葉県の現状と比較し、今後の県の人材育成等のあり方について意見交換をするというもの。

主な意見としては

・県庁におけるジョブローテーションについて

民間と比較し、期間が短いのではとの意見

短くても業務を遂行できるのはコアスキルが高いからではとの意見

・研修について

研修受講者に対するインセンティブを与えるべきではとの意見

・人事評価について

評価システムに正解はなく、常に見直しが必要との意見

地公法の改正を踏まえ人事評価の積極的活用が必要との意見

・県の職制・職名について

県民に分かりやすい形で整理すべきとの意見

・ライフワークバランスについて

仕事を減らすことも必要との意見

女性の働きやすい環境を整えるべきとの意見

等々が述べられました。

全体的な印象としては、かなり議論が拡散してしまった感があります。

また、ある委員からは、県議会に対する意見として、「議員定数についての結論を出せない県議会について、行革審議会から何か言えないのか?」との行政改革審議会に対する知事の諮問の範囲を超える意見も述べられたのが印象に残りました。

行政改革審議会の会長、辻琢也一橋大学大学院教授は、私の大学院時代の恩師・指導教官でもあり、審議会の議論について引き続き関心を持って注視して参ります。

千葉県議会議員

あみなか肇

2014.08.05 - ブログ

県有地を、県職員の福利厚生のため、野球場として3面、テニスコートとして12面、計約4.8ヘクタールを関係団体(地方職員共済組合千葉県支部又は千葉県職員互助会)に無償で貸付けていることがあみなか肇の予算委員会の質問で明らかになりました。

この件については新聞で取上げて頂くことができました。

これらの野球場・テニスコート、例えば県職員が使用しない時は地域住民(少年野球や町内親睦野球大会)が使用できるなど、有効活用されているならばまだしも、あみなか肇の調査では県職員以外への貸し出しはなされていないということでした。

また、県職員の利用もあまりなされていないとのことでした。

これらを受けて、あみなか肇は利用率の低い施設は、県に返還する、或いは地域の皆様にも利用していただくよう対応すべきと指摘しました。

この結果、利用率の低い、野球場1面、テニスコート2面については早急に県への返還がなされました。

県職員も、普段職場でコミュニケーションをとる機会が少ない、といった状況もあると思われることから、これら施設を活用して、職員の福利厚生が向上し、結果として公務能率が向上し、県民サービスの向上に資するようであればと考えますが、厳しい社会経済状況等を考えれば施設の数が多く、民間の施設を有料で借りている多くの県民の皆様のことを考えれば、そうそう県民の理解は得られないのではないかと考えます。

あみなか肇は引き続き、県有地の有効活用が図られるよう、県に対し適切な対応を要請するとともに、今後の県の対応を注視して参ります。

平成25年2月13日 朝日新聞(千葉版)

千葉県議会議員

あみなか肇

2014.07.31 - ブログ

7月11日に流鉄流山線の踏切(松戸市大谷口)で電車と乗用車の衝突事故が発生し、乗用車に乗っていた夫婦お二人が亡くなられました。

この踏切は遮断機や警報機が設置されていない、第4種踏切であったとのこと。

また、先日、市原市八幡海岸通の京葉臨海鉄道貨物線白旗踏切において、貨物列車とトラックが衝突したものの、幸いけが人はいませんでした。

報道によれば、この踏切は遮断機が設置されていないとのこと。

このように、最近、県内における遮断機のない踏切(第3種)、或いは遮断機及び警報機のない踏切(第4種)における事故が発生しています。

これらを踏まえ、県内における踏切の状況を県に確認したところ、データは持ち合わせておらず、また、以前、国土交通省が実施した踏切に係る調査も廃棄済みでやはりデータは無いとのことでした。

他県では、県が主催で踏切事故対策会議が開催され、鉄道事業者、沿線自治体が参加し、踏切の改良等について協議された例もあるようです。

警報機も遮断機もある踏切(第1種)に比べれば、第3・4種踏切は数は多くないものの、事故の発生率は高いとの指摘もあります。

踏切の問題については、一義的には鉄道事業者と道路管理者の問題であり、県の関わりとしては道路管理者たる県道以外の踏切は無関係とも言えますが、県内全体を俯瞰しつつ、踏切の安全確保を図ることは重要であると考えます。

県内の踏切(特に第3種・第4種)における事故が連続して発生したという事実がある中で、あみなか肇は、県による県内の踏切の安全対策を実施すべきであると考えますが、県民の皆様はどのようにお考えになるでしょうか。

千葉県議会議員

あみなか肇

2014.07.28 - ブログ

県は6月26日、職員の天下りを公表することについて、新たに要綱を制定しました(要綱については最下段参照)。

あみなか肇が約1年がかりで調査・県へ要望してきたことが、ようやく結実したことになります。

要綱の主な内容としては、

①毎年7月1日時点の天下りの状況を

②退職時課長級以上の職員を対象に

③氏名・再就職先の名称・役職等について

④8月末日までにホームページ上で公表する

というものです。

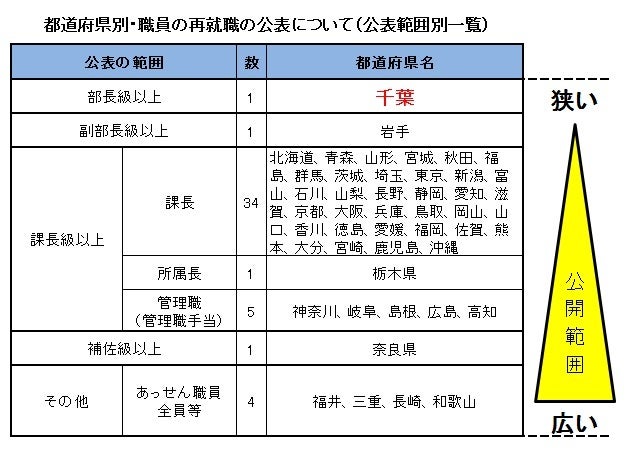

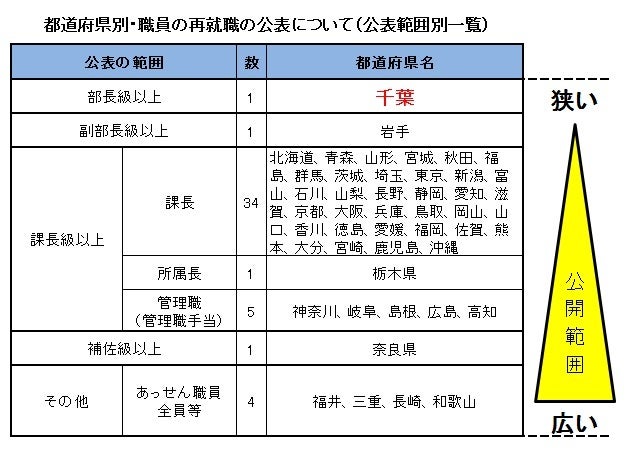

千葉県の天下りの公表については、これまで指摘してきたように、全国的にも最も範囲が狭い状況となっていました。

具体的には、公表の範囲を部長級以上としているのは千葉県のみ、副部長(次長)級以上としているのは岩手県のみ、そして多くの都道府県では課長級以上としていたのがわかります。

残念ながら、千葉県は公表の範囲が最も狭く、ワースト1位となっていました。

また、千葉県には公表の根拠規定がありませんでした。

全国では、条例・規則、要綱・要領等を定めているのが42団体、根拠規定を有しない団体が5団体。千葉県はこの5団体の1つでした。

これも残念ながら、千葉県を含め、5団体そろってワースト1位でした。

千葉県は上記の2分野合わせて、総合で断トツのワースト1位という状況でしたが、この度の要綱制定によってようやく全国平均になったと考えます。

あみなか肇は、今後8月末までに公表される天下りの状況を県民の皆様にお知らせするとともに、引き続き県の天下りに対する対応について注視して参ります。

千葉県議会議員

あみなか肇

2014.07.26 - ブログ

ここのところ、当ブログでも数回にわたって取り上げている危険ドラッグの問題。

昨日、千葉県内の危険ドラッグを販売する7店について、県、県警及び関東信越厚生局麻薬取締部の合同による立ち入りが実施されたのことです。

このことについて今朝の朝刊各紙で取り上げられています。

あみなか肇は危険ドラッグに対する厳正な対応を県に求めており、今回の一連の対応を評価するものです。

引き続き、厳しい対応を県に求めて参ります。

千葉県議会議員

あみなか肇

読売新聞

http://www.yomiuri.co.jp/local/chiba/news/20140725-OYTNT50353.html

朝日新聞

http://www.asahi.com/articles/ASG7T4PXRG7TUDCB013.html

産経新聞

http://sankei.jp.msn.com/region/news/140726/chb14072603580007-n1.htm

千葉県が初の一斉立ち入り 脱法ドラッグ問題で販売店を検査(産経新聞)

2014.7.26 03:58

脱法ドラッグ(危険ドラッグ)の使用者が絡む交通事故が全国で相次いでいる問題を受け、県などは25日、ドラッグ販売を把握している県内9店のうち、営業中の7店に薬事法に基づく抜き打ちの一斉立ち入り検査を実施。麻薬に似た幻覚作用などをもたらす指定薬物を含んだ製品の取り扱い状況などを確認した。

県によると、これまでにもドラッグ販売店に対して定期的な検査を行ってきたが、一斉の立ち入り検査は今回が初めて。県薬事課や県警薬物銃器対策課、関東信越厚生局麻薬取締部の職員計12人が合同で、千葉市や船橋市などの店舗に立ち入り、責任者にドラッグの販売自粛を要請する警告書を交付した。

調査の結果、いずれの店舗でも厚生労働省が指定薬物を含む製品として公開している商品の取り扱いは確認できなかったが、製品の外装や成分の一部を変えるなどの手口で摘発を免れようとする動きがあることから、計55製品を買い上げ、県衛生研究所で今後詳しい成分分析を進める。

県薬事課の本木義雄課長は「当分の間は販売店とのイタチごっこが続くとみられるが、ねばり強く違法製品の販売自粛を求めていきたい」としている。

« Prev

Next »