2014.05.12 - ブログ

あみなか肇は、県職員の天下りについてはこれまで数回にわたって当ブログで取上げてきましたが、以下に簡単にまとめてみたいと思います。

あみなか肇は、このたび、県職員の天下りの実態を史上初めて明らかにするとともに、天下りの情報公開範囲の拡大を実現しました。

千葉県職員の天下りは是正・公表されることもなく、相変わらず営々となされています。

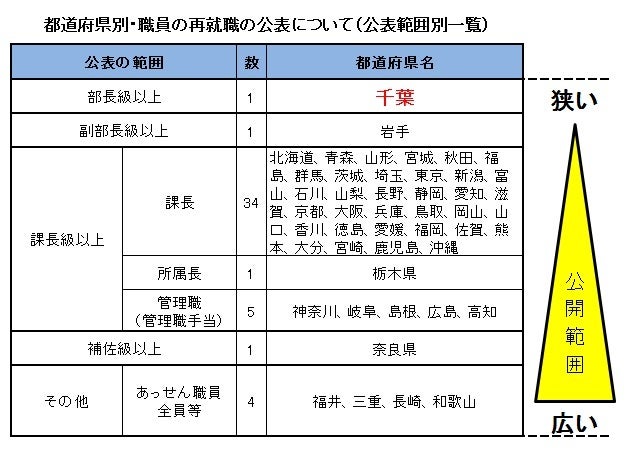

あみなか肇は、千葉県の天下りの実態を県政史上初めて明らかにするとともに、県の天下りの公表範囲が全国で最も狭いことを明らかにしました。

これを受けて県は、天下りの実態を明らかにするため、その公表範囲を課長級以上に拡大するとともに、実名で公表することとしました。

また、これまで策定されていなかった、天下りの公表を義務付ける根拠規定を策定することとしました。

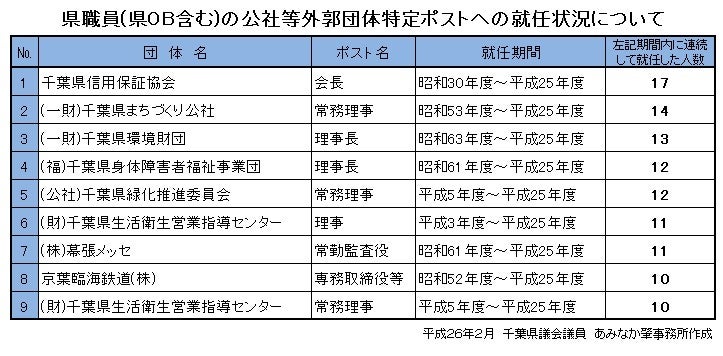

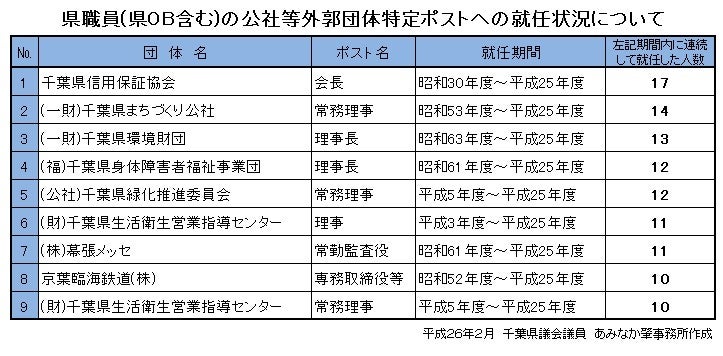

○千葉県の天下りの実態

県の天下りを受け入れている外郭団体のうち、常勤役員の平均報酬が高い順に示したものが下記の表です(報酬が高い上位5団体)。県での現役時代と遜色ない、あるいは現役時代以上とも思われる、極めて高額の報酬を得ている実態が明らかになりました。

また、最長で59年・17代連続の天下りなど、県職員による外郭団体の指定席ポストへの天下りの状況が明らかになりました。徳川幕府でさえ家康から慶喜まで15代。県信用保証協会はそれを上回る17代連続天下りという状況となっています。

図表1

図表2

○天下りの問題点

県職員が、県の外郭団体の指定席と化したポストへ天下ることによって、外郭団体の役員として最もふさわしい民間の適任者が就任できないなど、外郭団体の健全な運営が阻害される恐れが大いにあります。

また、公共事業を多く受注している民間企業等へ天下ることによって、民間企業との癒着の温床となる恐れもあります。

そして、公金が投入されている天下り先での過剰な待遇なども大きな問題です。

さらに、千葉県では、あみなか肇の今回の調査によって明らかになるまで、天下りの実態が公表されてこなかったことも大きな問題です。

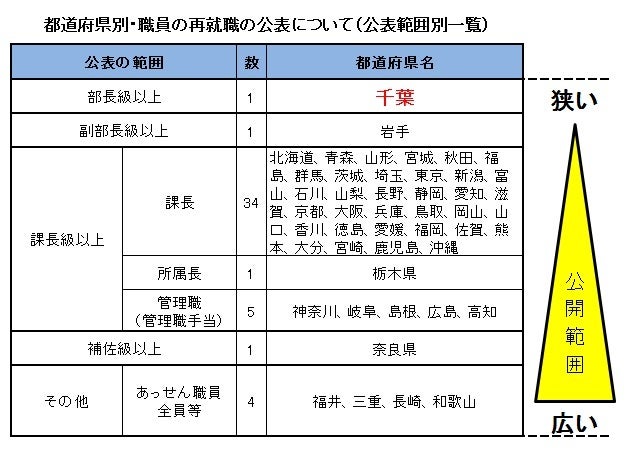

つまり、千葉県職員の天下りの公表範囲は部長級以上であり、ごく一部の幹部しか公表されていません。これでは、天下りの実態を県民が知ることはできないため、その是非を県民が判断することができず問題です。県職員の天下りの実態を県民に明らかにすることが必要不可欠です。

そして、天下りの公表について、その根拠規定を有していないことも問題です。しっかりとした規則(要綱等)を策定し、それに基づいて公表する形にしなければ、その時々の判断で公表したり、しなかったりということにもなりかねません。

○あみなか肇が明らかにしたこと

あみなか肇は、県の退職者を過去約10年、人数にして約800人以上の再就職先をつぶさに政務調査し、千葉県では初となる、県の職員の天下りの実態を明らかにしました。

これに対して県も、あみなか肇の県議会での質問に答える形で、県政史上初めてその実態を明らかにしました。これまで千葉県では、一部の部長級の職員の天下りについては公表していましたが(数人程度)、それ以外は全く公表しておらず、県職員の天下りの状況については、いわば全くの「ブラックボックス」の状態でした。

また、あみなか肇は、職員の天下りの公表範囲について全国調査を実施し、職員の天下りの公表範囲を部長以上としているのは千葉県だけ、副部長(次長)以上としているのは岩手県だけであり、それ以外の都道府県ではおおむね課長級以上を公表の対象としていることを明らかにしました。

そして、その公表の根拠となる規則について、条例、要綱、要領、指針等を定めているのは42団体であり、根拠規定等を設けていないのは、千葉県を含む5道県のみとなっていることも明らかにしました。大変残念ながら、千葉県のこの分野における、全国ワースト級の取組の遅れが明らかになりました。

図表3

図表4

○県の対応

あみなか肇の全国調査の結果から、千葉県の取組の遅れを厳しく指摘し、最低でも公表範囲は課長級以上とし、根拠規定を策定すべきと極めて強く要求したところ、その提案が受け入れられました。

具体的には、以下のような対応がなされました。

①→県は天下りの公表範囲を拡大し、それまでの部長級以上から、課長級以上を対象とし、ホームページ等で公表することを表明しました。

②→また、県は、その公表の根拠について、それまで根拠規定等を有していませんでしたが、要綱を策定し、それに基づいて公表等を実施することを表明しました。

○今後の課題

まず、県は職員の天下りの公表範囲を課長級以上とし、要綱を制定することとしましたが、これが適切になされるか注視する必要があります。

具体的には、公表の対象となる再就職先が、県の外郭団体等だけではなく、民間企業等も含むすべての団体とされること等が必要です。

また、個々の天下りについて、県庁時代の知識経験が、再就職先において適切に生かされているのかの、県民目線での検証も必要です。

また、県からの押しつけ型の天下りは今すぐにでも廃止し、広く民間分門を含めた中で、団体にとっての最適任者を選ぶよう求めていく必要があります。

そして、民間企業への天下りについては、「人材バンク」を設置するなどして、利権や癒着の温床とならないよう適切な対応を求めて行くことが必要です。

同時に、天下り先での待遇のあり方について、県は県民に対し説明責任を果たすよう求めていく必要があります。

県の外郭団体である、社会福祉事業団の県立障害者施設「養育園」で発生した入所者への暴行事件では、第三者検証委員会の提言を受けて、県は当該団体の理事長(県職員の天下り)に対し、専門性の欠如を主たる理由として、退任を勧告しました。

こうした事態が二度と繰り返されないよう、県民が天下りに対して厳しく監視していかなくてはなりません。

千葉県議会議員

あみなか肇

2014.05.08 - ブログ

以前当ブログでもお知らせしました、キャバクラ等の客引き行為等を罰則付きで禁止する改正県迷惑防止条例が、4月1日に施行されてから約1カ月が経過しました。

改正条例の施行後の状況について、現地調査したところ、以下のような状況が確認できました。

・「黒服」姿の客引きはほとんど見かけない

・改正条例施行前に、「黒服」がいたところに、普通の軽装(ジーンズ、ジャンパー姿等)の者らが立っている

・通行人等に声をかけていると思われる様子も散見される

(改正条例施行前のイメージ画像)

これら調査結果とほぼ同様の状況を毎日新聞が以下のとおり報道しています。

あみなか肇は、引き続き、改善状況等について注視してまいります。

<改正県迷惑防止条例>スタートから1カ月 客引き「黒服」から「普段着」に /千葉

毎日新聞2014年5月2日(金)11:38

キャバクラなどへの客引きや従業員になるようスカウトする行為を禁じた改正県迷惑防止条例が1日、スタートから1カ月を迎えた。

千葉市の歓楽街ではいったん客引きの姿が消えたが、警察官の監視を逃れるためか、「黒服」ではなく「普段着」で路上に立つ姿もちらほら見かけるようになった。

周辺の飲食店などからは取り締まりの継続を求める声が出ている。【荻野公一】

◇施行後、男女25人を摘発 いったんは姿消えた千葉の歓楽街

1日午前0時過ぎ、京成千葉中央駅近くの交差点(同市中央区富士見2)に、複数の男性がたむろしていた。

「キャバクラ、いかがですか」。記者に声を掛けてきた男性はジーンズ姿。「条例施行前は黒服だった」と苦笑いする。

日中は別の業種で働いているが、深夜になると同駅周辺で客引きをする。「(キャバクラ)経営者の友人のために客を入れてあげたい」と言う。条例の締め付けは厳しく、客引きの数も4月以前と比べ「週末を除くと半分ぐらいかな。工場の作業員に転職したのもいる」と言う。

「店の常連さんに気づいてもらいたい」と目立つのは覚悟の上で、黒っぽいスーツを着た40代の男性も。「捕まるのは怖いが、(店の)売り上げも下がっている。この歳で転職も厳しいですし」と嘆いた。手取りは二十数万円程度という。

県警風俗保安課によると、条例施行後、客引きやスカウト行為をしたとして男女25人を逮捕、書類送検し、うち18人が30万~50万円の罰金を納めた。従業員に客引きさせたとして千葉市内でキャバクラを経営する会社も摘発した。今のところ、同市中央区の一部地域に限って規制されている、客に声をかけようと立つ「客待ち」の摘発はないという。

中央区富士見の飲食店の店長は「最初の2週間、客引きがほとんどいなくなったが、最近になってまた増えてきた。取り締まりが緩くなってきたからではないか」と話す。バーを経営する男性は「3月まで、たばこのポイ捨てとか、女性にひわいな言葉を掛けるなど、トラブルが多かった。『いたちごっこ』になるので、警察はきちんと監視を継続してほしい」と注文した。

管轄する千葉中央署は「客引きが割に合わないということを示したい」と、施行後1週間は県警本部からの派遣も含め50人体制で取り締まった。1日現在は、同署の私服警官約10人が不定期に、日ごとに服装を変えながら、歓楽街を巡回している。

千葉県議会議員

あみなか肇

2014.05.05 - ブログ

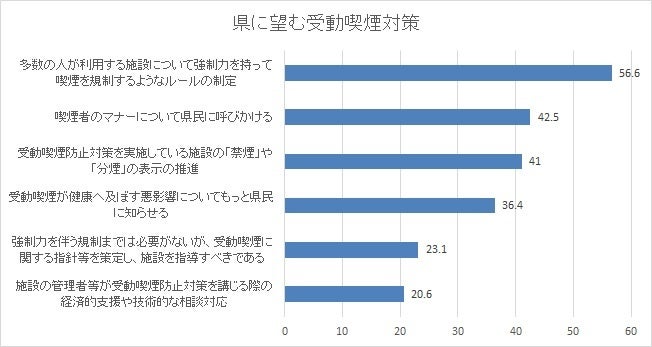

県は県民の生活習慣に係る調査結果を発表しました(隔年実施)。

それによると、喫煙率について、平成17年度と平成25年度を比較すると、全体で5.7ポイント(21.1%→15.4%)、男性で9ポイント(33.6%→24.6%)、女性で3.1ポイント(11.1%→8.0%)それぞれ減少しています。

また、性・年齢別でみても、男性女性とも全ての年代において喫煙率が減少しており、男女ともにこの4年間で喫煙率の減少傾向が確実になってきています。

そして、当該喫煙者中、禁煙したいと考える者は全体で28.8%であり、内訳は男性喫煙者が26.0%、女性喫煙者が35.6%であることが分かります。

概ね3割の喫煙者は禁煙したいと考えるが、喫煙をやめることができない状況となっています。

ちなみに、喫煙者中、上記の禁煙したい者(約3割)の他に、喫煙する本数を減らしたい者が約4割、やめる気はない者が約3割存在し、やめる気はない者がここのところ微増傾向にあります。

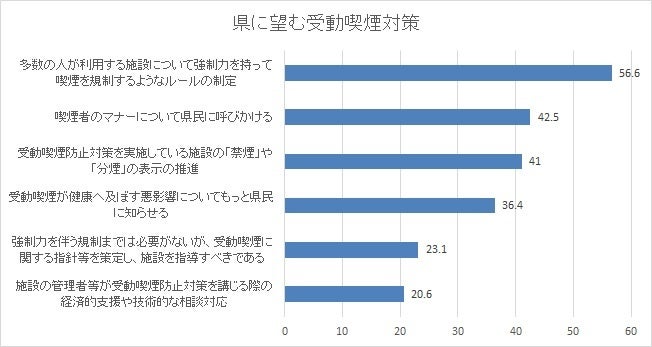

そして、受動喫煙による非喫煙者の健康への影響の認知度は約8割(特に20代の女性では約97%)と高い認知度となっており、受動喫煙対策として県に望む対応については、多数の人が利用する施設について強制力を持って喫煙を規制するようなルールの制定」が56.6%で最も高く、次いで「喫煙者のマナーについて県民に呼びかける」が42.5%などとなっています。

また、『COPD(慢性閉塞性肺疾患)とは「たばこの煙を主とする有害物質が長期に気道に触れることによって起きる炎症性の疾患で、主な症状として咳・痰・息切れがあり、徐々に呼吸障害が進行する疾患」で喫煙者の20%がCOPD を発症するといわれています。あなたは、この内容を知っていましたか。』との問いに、「内容を知っていた」が26.7%、「言葉は聞いたことがあるが内容は知らない」は21.0%で、「知らない」が47.8%と高くなっています。

COPDは、WHO(世界保健機関)の報告によれば、2030年には世界の死亡原因の第3位(全体の8.6%)になると予想されているとのことです。

日本での推定患者数は530万人を超えるとも言われていますが、治療を受けているのは約22万人(厚生労働者 2011年患者調査)と、約95%の方は適切な治療を受けていないとのことです。

厚生労働省は、生活習慣病の発病・重症化の予防を目指す「健康日本21(第二次)」の中で、COPDの認知度を22年度までに80%まで上げることを目標に掲げており、県も同様の対応が必要となると考えることから、これらの周知等について、適切な対応を求めていきます。

千葉県議会議員

あみなか肇

2014.05.01 - ブログ

以前、当ブログでも取り上げました、千葉県内のがん情報を取りまとめた情報サイト「ちばがんなび」が本日(5月1日)開設されました。

「千葉県がん対策審議会」の下に設置された「情報提供部会」の皆様、健康づくり支援課の皆様方をはじめとする関係者の皆様のご努力に心から敬意を表する次第です。

サイトURLは以下のとおりです。

http://www.chiba-gannavi.jp/

また、以前、読売新聞が取り上げた記事は以下のとおりです。

http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=96024

(2014年4月7日 読売新聞)

千葉県は、がん専門のホームページ(HP)「ちばがんなび」を月内に開設する。がんに関する知識や県内の医療機関、相談先など、患者や家族がほしい情報を分かりやすく提供するのが目的。

HP作成に関わった県がん患者団体連絡協議会の斎藤とし子会長(72)は「患者にとって情報は命に関わる。自分らしい生活を選択するためのツールとして活用してほしい」と話している。

HPでは、がんに関する知識や治療法、予防法のほか県内の医療機関や相談窓口、患者会などの情報を紹介。講座やイベントの情報も随時、更新する予定だ。

医療機関などの情報は、現在も県のHPで紹介しているが、「どこに情報があるのか分かりにくい」などの意見が寄せられていた。県は昨年策定した県がん対策推進計画に基づき、患者や家族にとって利用しやすいHP作りを進めてきた。

県がん対策審議会に設置された専門部会「情報提供部会」が中心となり、必要な項目について検討。部会長を務める斎藤さんのほか、県がんセンターの看護師ら関係者や有識者9人が委員として参加している。

HPでは、がん診療連携拠点病院内にある「相談支援センター」へのリンクを全ページに張り付けてアピールする。同センターでは、社会福祉士や看護師、がん体験者らが相談員として患者や家族の不安や疑問に応じているが、県の調査で同センターを「知っている」と答えた患者は7%しかいなかった。斎藤さんは「相談できる相手がいることを多くの人に知ってほしい」と呼びかけている。

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計では、2010年に21・5%だった県内の65歳以上の高齢者の割合は、30年に31・4%に増える。がんは加齢により罹患(りかん)率が高まるため、患者は増え続ける見込みだ。県健康づくり支援課は「県内に数多くの相談窓口や患者団体がある。地域の情報をワンストップで手に入れられるHPにしたい」としている。

同課は県内の情報をまとめた冊子も無料配布している。問い合わせは県地域統括相談支援センター(043・264・5431)。

- ブログ

千葉県の学校図書館の現状、特に百科事典や図鑑の配備状況について議会で取上げたところ、新聞で報道されました。

小学校においては「記録や報告の文書、図鑑や事典などを読んで利用すること」等が言語活動例とされ、いわゆる「調べ学習」の実践がこれまで以上に重要視されているとのことです。

また、中学校においても、主として「メディアリテラシー」(いろいろな情報を評価・識別し、活用する能力)の観点から図書館におけるリファレンスの根幹ともいえる百科事典の活用について重要視されているとのことです。

こうした状況を踏まえ、学校図書館においては、これまで以上に「生きる力」を育むという理念の下、「読書センター」のみならず、「学習・情報センター」としての機能向上が必要とされているとのことです。

そこで、本県の公立学校図書館に置かれている百科事典や図鑑などについて、刊行後10年以上が経過している割合を、小中高校別に調査したところ、小学校では6割近く、中学校では7割近く、高校では9割近くが、刊行後10年以上経過していました。

読売新聞 平成25年6月22日

今となっては調べ物をするなら、まずインターネットでということもあるかもしれませんが、あまりにも古いものが多すぎるのではないかと考えるところです。また、インターネット及び百科事典など、あらゆる媒体を活用することができる能力の養成が必要と思われます。

これらのことから、学校図書館について、「読書センター」、「学習・情報センター」としての機能向上に努め、児童生徒のより良い学習環境の整備に資するような対応について、県に要望してまいります。

千葉県議会議員

あみなか肇

« Prev

Next »