2014.07.14 - ブログ

県内の一部事務組合の6割以上が、地方自治法等で定められた、財政状況の公表を実施していないことがあみなか肇が県に依頼して実施した調査で明らかになりました。

一部事務組合とは、複数の市町村がごみ処理や水道など共同で事業を実施するもので、団体は特別地方公共団体とされており、財政状況等について条例を定め、これに基づき公表しなくてはならないこととされています。

ところが、実際に当該公表を実施している一部事務組合は約34%にとどまり、6割以上の団体が法令違反の状況にあることから、県は早急に対応を実施することとしました。

この件については、新聞各社で取上げていただくことができました。

(千葉日報 平成25年6月22日)

○6割以上の団体は法で定められた財政状況を公表せず

地方自治法第243条の3においては、「(一部事務組合の)長は、条例の定めるところにより、毎年2回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。」こととされています。

つまり、一部事務組合等は地方自治法上、まず財政状況の公表に関する条例を制定しなくてはならず、そして、当該条例に基づいて財政状況を公表しなくてはならない、こととされています。

ところが、今回の調査によって、財政状況を公表する義務がある32団体中、条例を制定している団体は13団体(40.6%)、当該条例に基づき公表している団体は11団体(34.4%)であることが明らかになりました。

このため、条例を制定していない団体にあってはまず条例を制定し、そのうえで財政状況を公表すること、条例は制定していても財政状況を公表していなかった団体にあってはその速やかな公表が求められます。

県内の一部事務組合等における予算・決算等の公表状況

○2割の団体は法で定められた人事行政の状況を公表せず

地方公務員法第58条の2では、「(一部事務組合の)任命権者は、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定並びに福祉及び利益の保護等人事行政の運営の状況を報告しなければならない。」こととされています。

つまり、一部事務組合等は地方公務員法上、まず人事行政の運営の状況の公表に関する条例を制定しなくてはならず、そして、当該条例に基づいて人事行政の状況を公表しなくてはならない、こととされています。

ところが、今回の調査によって、人事行政の状況を公表する義務がある44団体中、条例を制定し、かつ、当該条例に基づき公表している団体は35団体(79.5%)であることが明らかになりました。

このため、条例を制定していない団体にあってはまず条例を制定し、そのうえで人事行政の状況を公表することが求められます。

県内の一部事務組合等における人事行政の公表状況

○調査実施にいたる経緯

あみなか肇が一部事務組合の情報公開についてサンプル調査を実施したところ、不適切な事例が複数確認されました。

本来であれば、あみなか肇が本格的な政務調査を個人で実施するところでしたが、県の担当課もあみなか肇と同様の問題意識を共有していることを確認したことから、今回は県の担当課において、調査を実施することとなりました。

調査項目等については担当課と調整し、あみなか肇が個人で政務調査を実施したとしたときと同等とすることができました。

○一部事務組合の情報公開や機能強化に取り組みます

一部事務組合は特別地方公共団体であるものの、市町村などの普通地方公共団体と違い、住民の関心が寄せられにくい面があるものと思われます。

しかし、一部事務組合が実施している事業は、本来は個別の市町村等が実施すべき事業を複数の市町村等が合同で実施しているにすぎず、市町村等の事業そのものと言えます。

したがって、その事務の執行に当たっては、多額の公金が投入されている例も多く、市町村等と同様のチェック機能のもと、事業が執行されなくてはなりません。

これらのことから、一部事務組合は、より一層のコンプライアンス(法令順守)が求められ、そのためにも団体内部のガバナンス(統制)機能の強化が求められます。

引き続き、一部事務組合の徹底した情報公開、機能強化及び法令に則した対応が図られるよう、県に対し適切な対応を要請するとともに、あみなか肇は当該団体の対応を注視して参ります。

○積極的な情報公開と適正な税金の使われ方を厳正にチェックしていきます!

これまでも多数の政務調査を実施し、数多くの成果を出すことができたものと考えますが、引き続き、あみなか肇は可能な限りの政務調査を実施し、県民の皆様の税金の適正な使われ方やその基礎となる情報公開について監視してまいります。

そして、その結果は、随時、当ブログ及び「政務調査レポート」等を通しまして、県民の皆様に広くお伝えして参ります。

千葉県議会議員

あみなか肇

2014.07.10 - ブログ

議員定数等について各会派の案が公表され、これらの案をもとに、議員定数等検討委員会で議論が開始されています。

以前も当ブログで取上げましたが、内容等についてアップデートしたうえで再度取り上げます。

各会派の案は次のとおりです。

私見ですが、千葉県議会議員の定数等について以下の4点が大きな課題であると考えます。

1 議員定数の削減について・・・・・・・1点目

2 投票価値の平等化について

(1)1票の格差の是正について・・・・・2点目

(2)逆転選挙区の解消について・・・・3点目

3 飛び地選挙区の解消について・・・4点目

以下、順次解説します。

1 議員定数の削減について(1点目)

議員定数は当然ながら各都道府県の人口規模によって大きく異なります。千葉県における県議会議員定数と有権者数の関係を、他の都道府県のそれと比較しました。

3パターンで比較を実施しました。

パターン1 千葉県とその他46都道府県

パターン2 千葉県と人口500万人以上の都道府県のうち東京、神奈川及び大阪を除いた道県

パターン3 千葉県と人口500万人以上の都道府県のうち北海道、東京、神奈川及び大阪を除いた県

(北海道を除いたのは、面積規模が大きく異なるため)

パターン3を見ると、人口規模が類似している県同士を比較すると、千葉県の議員定数はやや多いものと指摘できるのでないかと考えられます。私の所属する民主党会派では95人から16人削減した79人を会派の案としています。

あみなか肇は、消費増税などの現在の厳しい社会・経済情勢等を踏まえ、議員が自ら身を切る改革として議員定数を減ずることが必要と考えます。

2 投票価値の平等化について

(1)1票の格差の是正について(2点目)

現状の選挙区割りの下では、いわゆる1票の格差は最大2.51倍となっています。

また、銚子市民の選挙権を1票とした場合、印西市民の選挙権の価値の重みは0.4票となります。

概していうと、都市部の1票の価値が低い(軽い)状態となっています。

あみなか肇は1票の格差について、2倍以内とすることが必要と考えます。

(2)逆転選挙区の解消について(3点目)

人口の多い選挙区と人口の少ない選挙区の議員定数が逆転してしまっている選挙区があります。

具体的には以下の選挙区です。

あみなか肇は逆転選挙区について、1票の価値の公平を担保するためにも早急な解消が不可欠と考えます。

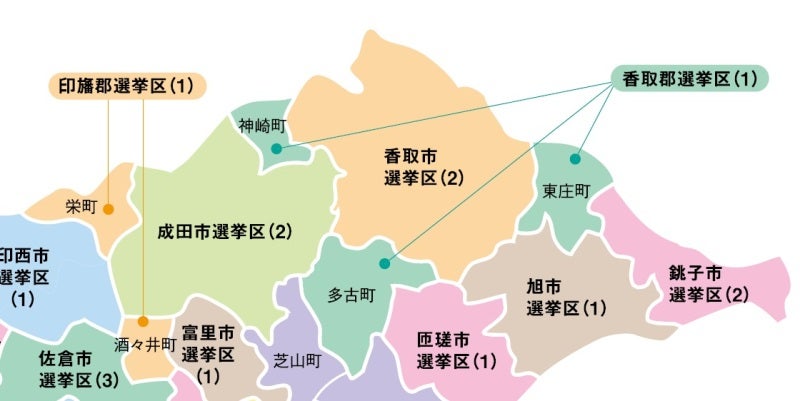

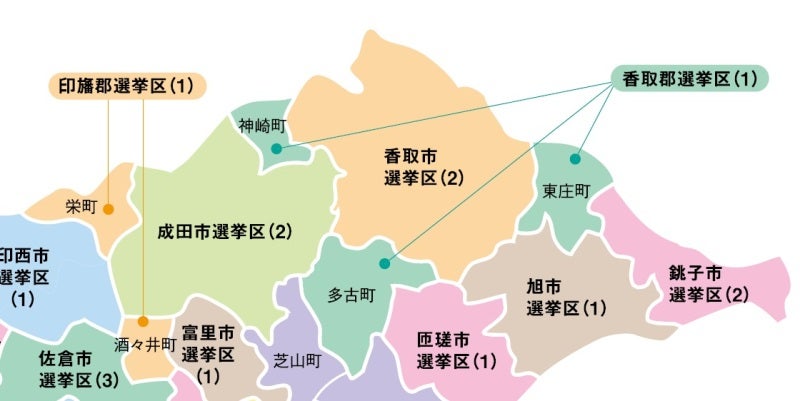

3 「飛び地」選挙区の解消について(4点目)

千葉県では、市町村合併により選挙区の飛び地が生じています。

具体的には、山武郡選挙区(芝山町・横芝光町、九十九里町)、印旛郡選挙区(栄町、酒々井町)、香取郡選挙区(神崎町、多古町、東庄町)、であり、以下の図(千葉県選挙管理委員会HPより)のとおりです。

あみなか肇は、行政圏、実際の生活圏や経済圏に即した一体性を考慮すれば、「飛び地」選挙区は解消されることが必要と考えます。

以上をまとめると、あみなか肇は、千葉県議会議員定数等のあり方について、消費増税などの現在の厳しい社会・経済情勢等を踏まえ、議員が自ら身を切る改革として議員定数を減ずるとともに、議員各々が千葉県全体を俯瞰し、政策課題をより広範に捉え、県民全体の奉仕者として県政に取り組むことができるような選挙区割りを設定すべきであると考えます。

そして、特に、定数の削減、1票の格差が2倍以上の選挙区の解消、飛び地選挙区の解消、逆転選挙区の解消は、平成27年4月執行予定の千葉県議会議員一般選挙までに必ず解決しなくてはならない極めて重要な課題と考えます。

是非、県議会議員定数に関する皆様のご意見をお寄せください。

(「あみなか肇」公式ホームページhttp://202.212.133.28/aminaka-hajime.net/wpblog/

「意見・感想を送る」欄より)。

千葉県議会議員

あみなか肇

2014.07.07 - ブログ

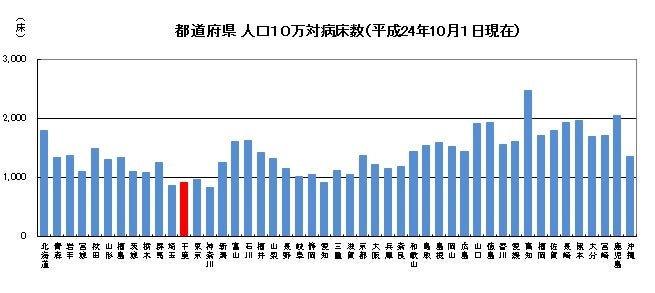

非稼働病床とは、医療法上許可を得ているものの、医療機関の都合により、実際には入院できる状態にない病床を指します。

千葉県が実施した調査によれば、県内の非稼働病床数は2,517床とのこと。

そして、非稼働病床が生じてしまう理由としては、医師不足、看護師不足、施設の老朽化等があげられているとのことです。

せっかく医療法上の許可を受けているにも関わらず、上記理由で病床が設置できないことは、県内の医療資源の有効活用の観点からは大いに問題があります。

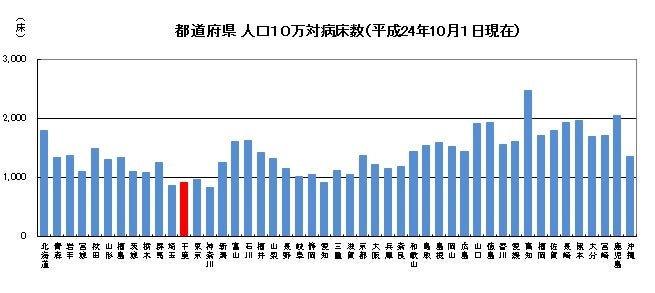

本県の人口当たり病床数は、下図のとおり、全国的に見ても最低レベル(ワースト4位)であり、この貴重な病床が実際に稼働されていないとなると、実態としては、より人口当たりの病床数は少ないこととなってしまいます。

当ブログでも何回も取り上げていますが、千葉県は人口当たりの医師、看護師数が全国的に見て最低レベルにあります。

これが非稼働病床が発生する原因にもなっています。

千葉県は、医師・看護師の養成、特に県内での看護師養成数の増加が足りなかったこと、両職種の確保策の充実が足りなかったことが指摘できるのではないでしょうか。

今後の急速な高齢化を考慮すれば、医師・看護師不足対策は千葉県にとって喫緊の課題であり、非稼働病床の問題も貴重な医療資源を活用する上で早急に対応しなくてはならない課題です。

あみなか肇は引き続き県に対し、非稼働病床の再稼働を含めた適切な対応を要望して参ります。

千葉県議会議員

あみなか肇

2014.07.03 - ブログ

当ブログでも既に取り上げている児童虐待対応件数について、最新の状況が報告されました。

千葉県内に設置された児童相談所における、平成25年度の児童虐待相談の対応件数が過去最多の5,374件となりました(速報値)。

平成24年度の対応件数は4,776件であったことから、約600件の増加となります。

10年前の平成16年度と比較すると約4倍の増加となっています。

このように、児童相談所における児童虐待相談の対応件数はここのところ大幅に増加しつつあります。

私たちは、これに対応できるだけの、児童相談所及び自治体の児童虐待担当部署のスタッフの充実を図らなくてはなりません。特に、児童福祉司及び児童心理司をはじめとした児童関連有資格者の配置は急務です。

その一方で、厳しい財政状況を考えれば、自治体職員の増員には限界があることから、関係機関との連携による対策強化も望まれるところです。

具体的には、保育所、幼稚園、学校、医療機関、警察、民生・児童委員、社会福祉協議会、福祉事務所などとの連携を強化し、子どもの安全確保の徹底、必要な場面での一時保護の実施、妊娠期からの相談支援体制の充実、母親・父親の孤立化の防止、通報・相談体制などの強化を図る必要があります。

また、県警によるDV対応(千葉県内の配偶者暴力相談センターへのDV相談件数も昨年、過去最高を記録)への強化と、それに伴い増加する通報に対応する体制整備が必要です。

私たちは、すべての子どもが虐待の不安から免れ、心身ともに健やかに育成されるような環境を整備していかなくてはなりません。

なお、当ブログでは児童虐待相談対応件数について確定値が発出され次第、再度お知らせいたします。

読売新聞 2014年06月27日

児相の虐待対応、過去最多5374件…昨年度

◆県、児童福祉司さらに増員へ

県内の児童相談所(児相)が昨年度、児童虐待の相談・通報を受けて対応した件数は5374件(速報値)で、過去最多となったことが県の調査で分かった。虐待を受けた児童などの一時保護数も増えており、児童虐待への対応強化のため、県は児相職員の増員を図る方針だ。

県が、千葉市児相を含む県内7か所の児相で児童虐待に対応した件数を調査した。過去最多だった2012年度の4776件からさらに598件増え、更新した。09年度の2655件と比べると虐待への対応件数は2倍に増えており、ここ数年で急増している状況だ。

急増の理由について、県児童家庭課は「報道などを通じて、児童虐待が社会問題として広く認知され、近所からの通報など情報提供が多くなったため」と分析している。

また、児相(千葉市児相除く)で、虐待を受けた児童など一時保護した児童数は昨年度で940人に上り、05年度の667人に比べ約1・5倍となっている。

県は児相での一時保護の定員を115人まで増やし対応しているものの、「これまで余裕があったが、最近は常に満員に近い状態」(県児童家庭課)と話す。

虐待を受けた児童の保護やケアなどは、児相の児童福祉司が担っている。そのため、県は虐待への対応件数の増加などに伴って、11年度で91人(千葉市除く)だった児童福祉司を、今年度は108人(同)まで増員した。

しかし、同課は「虐待への対応件数が増えている中、児童福祉司は非行相談なども行っており、一人ひとりの負担が重く、現場で対応できる児童福祉司の人数をさらに増やしたい」としている。

千葉県議会議員

あみなか肇

2014.07.02 - ブログ

先日開催されました千葉県議会・総合企画水道常任委員会で、県ホームページにおいて「Twitter」、「Facebook」等のソーシャルボタンの設置について要望しました。

これは昨年の12月の常任委員会に引き続いての要望となります。

県からは、SNSを活用する観点から、来年度リニューアル予定である県ホームページにおいて、これを設置する旨の回答を得ました。

現状これらボタンは設置されていません。

あみなか肇は、引き続き、県政情報の発信の充実とSNS等の有効活用について要望して参ります。

千葉県議会議員

あみなか肇

« Prev

Next »