県民の喫煙率、過去最低の15.4%に低下

2014.05.05 - ブログ

県は県民の生活習慣に係る調査結果を発表しました(隔年実施)。

それによると、喫煙率について、平成17年度と平成25年度を比較すると、全体で5.7ポイント(21.1%→15.4%)、男性で9ポイント(33.6%→24.6%)、女性で3.1ポイント(11.1%→8.0%)それぞれ減少しています。

また、性・年齢別でみても、男性女性とも全ての年代において喫煙率が減少しており、男女ともにこの4年間で喫煙率の減少傾向が確実になってきています。

そして、当該喫煙者中、禁煙したいと考える者は全体で28.8%であり、内訳は男性喫煙者が26.0%、女性喫煙者が35.6%であることが分かります。

概ね3割の喫煙者は禁煙したいと考えるが、喫煙をやめることができない状況となっています。

ちなみに、喫煙者中、上記の禁煙したい者(約3割)の他に、喫煙する本数を減らしたい者が約4割、やめる気はない者が約3割存在し、やめる気はない者がここのところ微増傾向にあります。

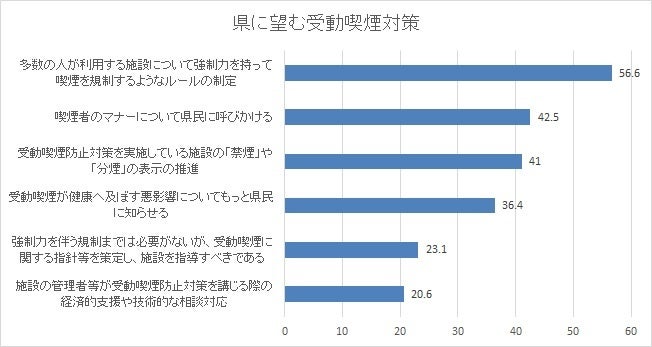

そして、受動喫煙による非喫煙者の健康への影響の認知度は約8割(特に20代の女性では約97%)と高い認知度となっており、受動喫煙対策として県に望む対応については、多数の人が利用する施設について強制力を持って喫煙を規制するようなルールの制定」が56.6%で最も高く、次いで「喫煙者のマナーについて県民に呼びかける」が42.5%などとなっています。

また、『COPD(慢性閉塞性肺疾患)とは「たばこの煙を主とする有害物質が長期に気道に触れることによって起きる炎症性の疾患で、主な症状として咳・痰・息切れがあり、徐々に呼吸障害が進行する疾患」で喫煙者の20%がCOPD を発症するといわれています。あなたは、この内容を知っていましたか。』との問いに、「内容を知っていた」が26.7%、「言葉は聞いたことがあるが内容は知らない」は21.0%で、「知らない」が47.8%と高くなっています。

COPDは、WHO(世界保健機関)の報告によれば、2030年には世界の死亡原因の第3位(全体の8.6%)になると予想されているとのことです。

日本での推定患者数は530万人を超えるとも言われていますが、治療を受けているのは約22万人(厚生労働者 2011年患者調査)と、約95%の方は適切な治療を受けていないとのことです。

厚生労働省は、生活習慣病の発病・重症化の予防を目指す「健康日本21(第二次)」の中で、COPDの認知度を22年度までに80%まで上げることを目標に掲げており、県も同様の対応が必要となると考えることから、これらの周知等について、適切な対応を求めていきます。

千葉県議会議員

あみなか肇