2014.02.03 - ブログ

今後、千葉県の要介護高齢者は平成27年度には21万人を超え、平成42年度には33万人に迫る勢いで増加することが予想されています。そのうち、要介護4・5の者は平成27年度には5万人を超え、平成42年度には8万人を超えることが予想されています。

その一方、千葉県の特養の整備計画を見てみると、第4・5期高齢者保健福祉計画(平成21~26年度)においては、平成21年度末に16,309人であった定員を、平成26年度末には24,054人にまで、7,745人分増加させることを目標としています。

このように、若干時点はずれますが、平成27年度の要介護4・5の者が5万人を超えると予想されるのに対し、平成26年度の特養定員は約半分以下の2万4千人となっています。

そこで、重要になるのが在宅での介護と考えられます。

平成22年度県政に関する世論調査では「介護が必要になったとき希望する住まい方」として、約4分の3の方が、介護が必要になっても自宅に住み続けたいとしています。

これを可能にする在宅での介護・医療等の状況をみると、千葉県は、人口当たり在宅療養支援診療所数は全国でワースト1位、訪問看護ステーション数は全国ワースト3位、訪問診療を実施する歯科診療所数は全国でワースト14位という状況になっています。

千葉県は今後全国2番目のスピードで高齢化が進むことが予想されていますが、これまでみてきたように、介護保険施設等の定員数が少なく、また、在宅での介護・医療のための資源も少ない状況にあります。

今後、引き続き、介護保険施設等の充実・整備をしていく必要があります。しかし、施設整備にはコスト面からの限界があることから、在宅での介護の充実も同時に強力に推し進めていく必要があります。

また、認知症高齢者の増加、地域包括支援センターの整備・機能強化、介護人材の確保・養成、介護予防施策の推進など介護分野における課題は山積しており、今後の適切な対応が求められています。

千葉県の介護にとっては今後の10年間が重要になります。このためにも、少子高齢化の進展する中、介護サービスの確保に実効性のある政策を展開し、介護サービス供給体制の底上げを図らなくてはなりません。

私たちは、安心して老後を過ごすことができるような千葉県を共につくっていかなくてはなりません。

千葉県議会議員

あみなか肇

2014.01.31 - ブログ

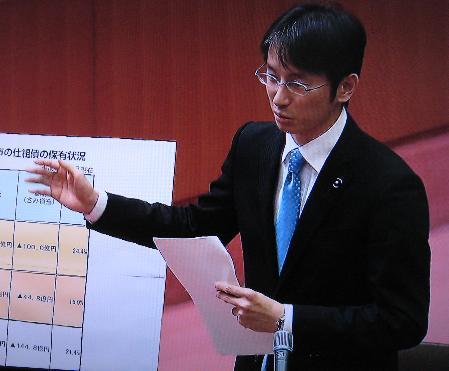

千葉県の外郭団体37団体のうち、4団体において、ハイリスクとされる「仕組債」を総額131.3億円保有しており、平成23年3月末現在で32.5億円の評価損を抱えている問題。

この問題に関して、あみなか肇は外郭団体全体の統括をする総務部・行政改革推進課が主導して、外郭団体の資金運用に係る規程等の整備及び見直しを進めるとともに、適正な指導を実施するよう求めました。

この結果、総務部長名で各外郭団体所管部長あてに、外郭団体の適正な資金運用の確保を図るため、適切な対応を求める通知が発出されました。

その通知の内容は、あみなか肇が県に求めた内容とほぼ同一であり、妥当な内容と考えられます。

主な内容としては、「複数の団体において資金運用のために仕組債等のリスクの高い商品を保有していること、団体内において必ずしも十分な資金運用体制が整備されていないこと、また、県においても、指導や検査の状況が異なっていたこと等が認められました。」としています。

そして、「資金運用状況の把握」、「各団体における資金運用体制の整備等」及び「仕組債等の運用にあたってリスク管理等の徹底」等を実施することによって、外郭団体の適正な資金運用の確保を図ることを各団体に求める内容となっています。

あみなか肇は、引き続き、県及び各外郭団体の対応を注視して参ります。

県が総務部長名で各外郭団体所管部長あてに発出した文書(PDFファイル)

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoukaku/gyoukaku/about/koumokubetsu/documents/shikinunyou.pdf

≪以下、次号へ続く≫

千葉県議会議員

あみなか肇

2014.01.27 - ブログ

千葉県の特別養護老人ホーム(特養)の待機者数の状況をみると、ここ3年間は1万8千5百人を上回って高止まりしており、平成25年7月1日現在では18,593人となっています。このうち、要介護認定4及び5の者は8,802人を占めています。

なお、特養の待機者数について、国としての定例の調査はなく、この数字は千葉県独自の調査によるものです。

平成25年7月1日現在の状況を市町村別にみると、待機者の多い5団体は下のとおりとなっています。

次に、介護保険の第1号被保険者(介護保険制度では、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者とに分類されています。)数と特養の定員、雑駁にいうと、65歳以上の人数と特養の定員の関係(特養定員/65歳以上人数)を都道府県別でみると、以下のとおりとなります。

千葉県は、愛知県、東京都についで、3番目に少ないことがわかります。

(次号に続く)

千葉県議会議員

あみなか肇

2014.01.24 - ブログ

千葉県の外郭団体のうち、4団体において、ハイリスクとされる「仕組債」を総額131.3億円保有しており、平成23年3月末現在で32.5億円の評価損を抱えている問題。

この件に関し、あみなか肇は県の主務課(各外郭団体を所管する各課)や、外郭団体全体の統括をする行政改革推進課による調査だけではなく、第三者の立場から、県監査委員による監査の実施を議場で求めました。

この結果、県監査委員による監査が実際に実施されました。

県監査委員の独自の判断もありますが、一人の県議会議員の要求で県監査委員が監査を実施するのは極めて異例です。あみなか肇の強い要求が、県監査委員を動かしました。

監査は、千葉県私学教育振興財団、ちば国際コンベンションビューロー、かずさDNA研究所及び千葉県漁連振興基金の4団体について、財政的援助団体等監査として実施され、その結果が報告されました。

あみなか肇の指摘と同様、監査委員による監査によっても、上記4団体の資産運用体制について大変厳しい監査結果が報告されました。

特に千葉県私学教育振興財団については、法令等の重大な違反や不正な行為があった場合その他著しく適正を欠くと認められる場合に区分される、「指摘事項」が適用されています。

同様に、千葉県漁業振興基金については、法令等の違反があった場合その他適正を欠くと認められる場合に区分される「注意事項」が適用されています。

≪以下、次号へ続く≫

千葉県議会議員

あみなか肇

2014.01.20 - ブログ

千葉県内の市町村54団体のうち、20団体の市町村名が中国において商標登録されていることが、あみなか肇が実施した政務調査によって初めて明らかになった問題。

取材の様子(右端があみなか肇)

あみなか肇は県に対しこの問題に対応するため、以下の点について提案しました。

①商標登録されている地名の実態調査を実施すること

②今後、商標登録されないよう、監視体制を整備すること

③市町村等に対して、地名ブランドの意識向上にむけたセミナー等を開催すること

④今後、県内のどの地名を商標登録されないようにするのか、戦略的なビジョンを構築すること

その結果、県は中国における県内市町村名の商標登録の状況について、それまで特段の対応を図っていませんでしたが、県内地名が中国において商標登録されている状況について早急に実態調査を実施し、発表しました。

また、県は、県内地名が商標登録されないよう、中国商標局のウェブサイトを定期的に監視する体制を構築しました。

さらに、県内市町村などを対象として商標に対する啓発のためのセミナーを開催し、地名ブランド意識の向上を図りました。

<商標登録されている県内市町村名>

千葉、野田、成田、東金、旭、柏、八千代、

鴨川、富津、浦安、八街、印西、白井、富里、香取、山武、多古、芝山、長生、長南

<商標登録されている県内市町村名以外の県内地名>

利根川、房総、上総、下総 など

あみなか肇はこれら県の対応を評価するとともに、千葉県内の地名が中国で冒認出願されないよう、千葉県内の地名は自分たちで守るという強い決意と実効的な体制づくりにむけ、皆様とともに引き続き今後の県の対応を注視していきます。

千葉県議会議員

あみなか肇

« Prev

Next »