2014.04.17 - ブログ

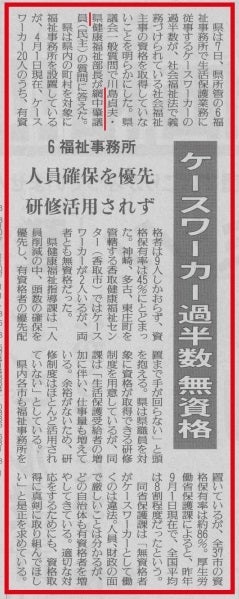

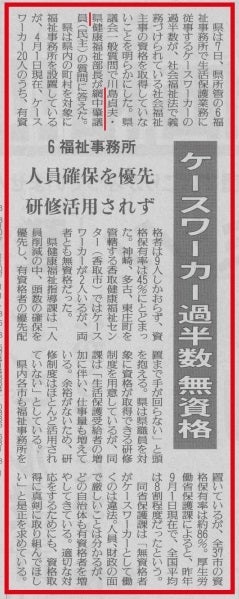

千葉県が所管する6福祉事務所の生活保護業務に従事するケースワーカーの過半数が、無資格者であることが、あみなか肇の指摘で初めて明らかになりました。

平成25年4月1日現在、全ケースワーカー20人のうち、ケースワーカーとして従事できる資格(社会福祉主事任用資格)を保有している有資格者はわずか9人(45%)と半数以下にとどまっています。

近年、生活保護をめぐっては様々な議論がなされていることはご案内のとおりです。

「不正受給」や「働けるのに働かない者」に対する厳格な対応は当然のこと、生活保護から早期脱却すべく、受給者の自立にむけた、きめ細やかな相談支援体制の重要性については論を待たないところであり、そのための体制整備、とりわけ就労支援をはじめとした、専門的な対応が強く望まれています。

しかし、県では過半数のケースワーカーが無資格者であり、専門性が欠如しています。

これでは、受給者の早期自立の促進や、不正受給の摘発は難しいものと考えられます。

ちなみに、千葉県内の市における有資格者の平均割合は、85.9%であり、県(45%)を大きく上回っています(千葉市は89.7%)。市を指導・監督する立場の県が、このような惨憺たる状況となっています。

また、香取健康福祉センターでは福祉事務所の職員全員(2人)が、無資格者であることも明らかになりました。

これらは、あみなか肇の指摘を受けて、新聞でも大きく報道されました。

読売新聞 平成25年10月8日

千葉日報 平成25年12月3日

あみなか肇は、ケースワーカー全員が有資格者で構成されるよう、県当局に対し強く求め、生活保護の適正化に向けて取り組んでいきます。

千葉県議会議員

あみなか肇

2014.04.14 - ブログ

多少、以前の新聞記事ですが、千葉日報によると船橋市は、県水道局との上・下水道料金徴収一元化の合意を見送ることとし、その理由の一つとして地方自治法違反を挙げているとのこと。

しかし、私が各種行政資料から入手した情報では、全国的にみると政令指定都市及び人口20万人以上の都市では、上・下水道料金の徴収一元化が行なわれているとのことです。

したがって、もし船橋市が指摘するように、今回の料金徴収の一元化が自治法違反であるとするなら、上記の全国の都市も自治法違反の可能性があることとなります。

また、今回合意した千葉市、成田市、市原市、鎌ヶ谷市もこのまま実施すれば、同様に自治法違反の可能性があることとなります。

これらのことから、船橋市においては、今回の一元化のどこが自治法違反で、どうすれば違法とならないかを、詳細に説明していただく必要があるのではと考えます。

そうすることで、今回合意した4市のみならず、上記の全国の上・下水道料金の徴収一元化を実施している都市が、船橋市が主張する自治法違反の疑いから免れることができます。

また、徴収に係るコスト増も、合意見送りの要因の一つとされていることから、船橋市の下水道利用料の徴収単価である1件当たり248円の内訳を詳細に明示して、県水道局及び他市と厳密な比較を実施していただく必要があるのではないかと考えます。

千葉日報 2014年03月18日

「コスト増、法的疑義も」 上下水道一元化 合意見送りの船橋市

千葉県との合意を見送った船橋市は17日、千葉日報社の取材に「市の総コストが増加する上、県水道局の一元化の方法に法的疑義が発生している」とその理由を述べた。

市下水道総務課によると、市の下水道利用料の徴収単価は1件当たり248円で、県水道局の給水区域11市の中で最も低い。これに対し県は277円の負担額を提示。一部業務は市側で継続する必要もあり、一元化に伴う経費が徴収率向上による増収分を大幅に上回ることを懸念する。

さらに、一元化に当たって県が「下水道使用料の賦課に関する行政権限の委譲は受けない」と表明していることについて「地方自治法などに違反する疑いが発生する」と指摘。現状で合意するには「法令順守の観点で不適切」と判断したという。

一方で、「将来的に法的疑義が解消されるなど、徴収業務の遂行に支障がないと確認された場合は参加を再検討する」とした。

千葉県議会議員

あみなか肇

2014.04.10 - ブログ

生活保護の事務は、市は市の福祉事務所が、町及び村は県の福祉事務所が実施することとされています。

ケースワーカーは生活保護の受給世帯に対して相談や援助にあたるとともに、受給世帯の自立に向けた働きかけも行っています。そして、ケースワーカー一人当たりの標準担当世帯数は、社会福祉法によって、都市部で80件、郡部で65件とされています。

近年の経済情勢による生活保護世帯の急増に対して、ケースワーカーの増員が間に合わず、国の定める標準数を下回るケースワーカー数しか確保できない自治体も都市部を中心に数多く存在しています。

それを具体的に見たのが下の表です。

ケースワーカー不足数(平成25年4月1日現在)

県が担当する福祉事務所においても、国標準を下回るケースワーカーしか配置していない事務所

があることが分かります。 市町村が担当する福祉事務所を含めると、ケースワーカーは県内全体で国標準よりも52人不足している状況となっています。

これら、あみなか肇の議会での指摘は新聞でも大きく報道されました。

平成25年11月10日 朝日新聞

近年、生活保護をめぐっては様々な議論がなされていることはご案内のとおりです。

「不正受給」や「働けるのに働かない者」に対する厳格な対応は当然のこと、生活保護から早期脱却すべく、受給者の自立にむけた、きめ細やかな相談支援体制の重要性については論を待たないところであり、そのための体制整備、とりわけ就労支援をはじめとしてケースワーカーによる生活保護受給世帯への働きかけが強く望まれています。

あみなか肇は、ケースワーカーが国標準相当まで配置されるよう働きかけ、適正な生活保護行政がなされるよう取組んでいきます。

千葉県議会議員

あみなか肇

2014.04.07 - ブログ

児童相談所における児童虐待相談の対応件数の特徴として、近年その件数が激増していること、都道府県によって大きく偏在していることがあげられます。

つまり、対応件数はこの20年間で約42倍に激増し6万件を突破したこと、未成年人口1万人当たりの児童相談所における児童虐待相談の対応件数が、最も多い都道府県と最も少ないそれを比較すると、21倍近い開きがあることが分かります。

以下で、全国及び千葉県の児童虐待相談対応件数の現状について検証し、今後の児童虐待防止に向けた取り組みについて検討していきます(2週連続します)。

○20年で42倍増!全国の児童虐待相談対応件数

図表1 全国の児童虐待件数の推移(単位:件)

厚生労働省 各年「福祉行政報告例」等から作成

*平成22年度のデータは東日本大震災の影響により、宮城県、福島県を除いて集計した数値を掲載している。

図表1はここ20年間の全国の児童相談所における児童虐待相談の対応件数の推移をみたものです。

平成5年度には約1600件だった相談対応件数は、年を追うごとに激増し、その10年後の平成14年度には約2万3700件と約15倍に達し、さらにその10年後の平成24年度には約6万6700件に達し、平成5年度と比較して約42倍、平成14年度と比較して2.8倍に激増しています。

また、平成23年度から平成24年度にかけての相談対応件数は、約7000件の大幅な増加となっています。

以前は児童虐待が少なかったということではなく、近年において我々をとりまく児童虐待に対する意識の変化などによって、それまでは虐待と認識されていなかったことが、虐待と認識されるようになるなどの要因があるものと考えられます。

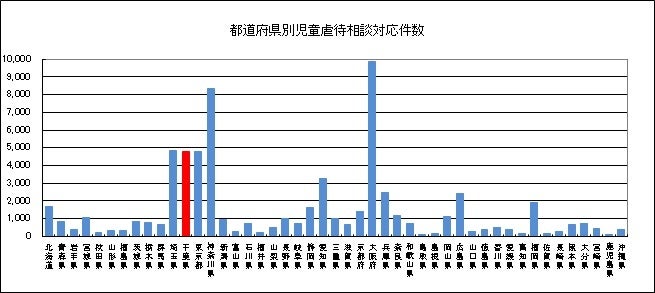

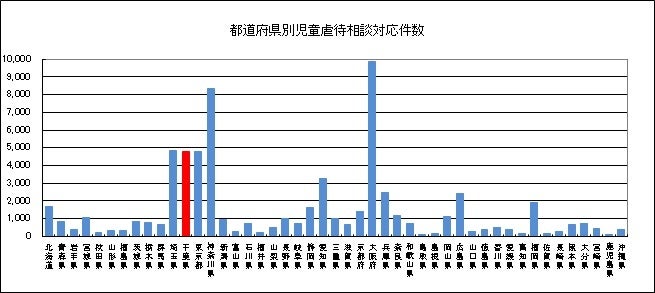

図表2 都道府県別の児童虐待相談対応件数(単位:件)

厚生労働省 「福祉行政報告例」から作成

図表2は都道府県別の児童相談所における児童虐待相談の対応件数の推移をみたものです。人口が多いこともあり、大阪府及び神奈川県が突出していることが分かります。次に埼玉県、東京都及び千葉県が続いています。

図表3 未成年人口1万人当たり都道府県別の児童虐待相談対応件数(単位:件)

厚生労働省 「福祉行政報告例」 及び 総務省統計局 「人口推計」から作成

図表3は都道府県別、未成年人口1万人当たりの児童相談所における児童虐待相談の対応件数をみたものです。

全国平均は29.5件となっており、千葉県の44.4件は全国平均を上回っています。

そして、最多の大阪府と最少の鹿児島県を比較すると、21倍近い開きがあることが分かります。

このように児童相談所における児童虐待相談の対応件数は、地域における児童虐待の実態を正確に反映しているとは言い難い面も有していることがわかります。

つまり、児童相談所の機能を強化し、地域における児童虐待への対応を充実させればさせるほど、相談対応件数も増加するということが考えられます。

したがって、相談対応件数が多いことが問題なのは当然としても、相談対応件数が少ないこともまた問題視することが必要ではないでしょうか。

≪次回へ続く≫

千葉県議会議員

あみなか肇

2014.04.03 - ブログ

教員が児童・生徒の成績処理などに使用する「校務用パソコン」の配備率が、本県は全国ワースト3位であることがあみなか肇の議会質問(平成24年10月3日)で明らかになりました。

この指摘は新聞でも報道されました(同年10月20日付)。

教員の校務用パソコン整備率は、全国平均が102.8%、教員1人につき1台強であるところ、県内市町村の平均は60.3%と全国で45位となっています。

千葉県内ワースト1位の市川市では3.8%と4%に満たず、これは教員25人に1台ということとなります。

千葉市は21.2%で教員5人に1台と、千葉県内ではワースト5位となっています。

教員の校務用パソコンが少ないことで、

・非効率な校務作業によって、教員の多忙化に拍車がかかる

・その結果児童生徒と向き合う時間が減少する

・持ち帰り残業が常態化する

・私物パソコンの持ち込みにより情報管理が不徹底となる

などが強く懸念されます。

また、超高速インターネット回線(30Mbps以上)の整備率についても、全国平均が71.3%であるところ、県内市町村の平均は60.3%と全国で33位となっています。

千葉県内ワースト1位は整備率0%の8市町、千葉市、佐倉市、習志野市、印西市、神崎町、多古町、芝山町、鋸南町となっています。

実質的な伝達速度がどの程度かという問題はあるものの、ネット環境の充実が望まれます。

千葉県も千葉市も予算が大変厳しいことは、ご案内の通りですが、全国平均とのかい離がこれほどあることは適切ではないと考えます。

あみなか肇は、将来を担う児童生徒が安心して学ぶことができる教育環境を整備するため、それを裏付ける教育予算の充実を県教育庁に対し要望すると同時に、今後の適切な対応を要望してまいります。

千葉県議会議員

あみなか肇

« Prev

Next »