2014.05.29 - ブログ

千葉県警では、平成24年1月4日から、振り込め詐欺や悪質商法の被害に対応する「振り込め詐欺・悪質商法被害防止コールセンター」の運用を開始しています。

コールセンターでは、県警が委託した民間企業の電話オペレーターから県民の皆様に対して、振込め詐欺・悪質商法に関する手口・被害に遭わないための注意呼びかけなどを行っています。

引き続き今年度も、緊急雇用創出基金を活用し、コールセンター事業は実施されていますが、その期限は平成26年12月までとなっています。

今年3月の千葉県における「オレオレ詐欺」などの特殊詐欺被害額は、ひと月としては過去最悪の6.1億円を記録しています。また、その認知件数も過去最悪の141件を記録したとのことです。

県警では「危機的状況」と認識し対応を図ることとしています。

また、昨年、平成25年の千葉県における特殊詐欺被害も過去最悪の状況となっており、摘発と抑止に対する実効的な対応が求められています。

ちなみに近隣都県の対応状況をみると、神奈川県警では、基金を活用しつつも、コールセンター事業を昨年度から倍増の100人体制、全国最大規模で再開。警視庁、埼玉県警では都・県独自予算で実施しています。

あみなか肇は、千葉県内における特殊詐欺被害を減少させるため、コールセンターが基金事業として本年12月の事業終了後も、引き続き県単事業として実施されることを要望してまいります。

そして、来年1月以降のスムーズな事業の継続・拡充のためには、12月議会での対応では契約の締結等に支障をきたす懸念もあることから、6月議会、又は9月議会での対応を働きかけてまいります。

また、コールセンター事業のみならず、特殊詐欺被害撲滅に向けた実効的な各種対応を要望してまいります。

千葉県議会議員

あみなか肇

2014.05.26 - ブログ

千葉県における65歳以上人口割合は2010年で21.5%であるのに対し、2040年には36.5%と今後30年で約1.5倍に増加することが見込まれています。

当然それに伴い死者数も増加することが予想されるとともに、若年のうちからも人生の終わりの時期においてどのようなケアを受けるかなどについて、普段から考えることが重要と考えます。

千葉県では、平成24年度に、千葉県民1万人を対象に県民意識調査を実施し、人生の終わりの時期の過ごし方についての意識・考え方の実態調査を実施しました。

それによると、自分が最期を迎える場所、自分に死期が迫っている場合最期を迎える場所についてたずねたところ、図表のとおり、医療機関に次いで、自宅が多く回答されました。

しかし、実際に最期の場所を迎えたのは、病院・診療所が最も多く、県民の希望と実態は大きくかい離していることが分かります。千葉県の在宅医療・在宅介護の資源は大きく不足しており、これらの充実が不可欠です。

また、回復の見込みがない場合に延命治療を望むかどうかについては、自分に死期が迫っている場合・家族に死期が迫っている場合についても、図表のとおりの回答となりました。

県はこのたび、啓発用プログラム等を作成し、ホームページで公開しています。

是非、ご覧いただき、ご自分の最期のあり方、あるいはそのための医療・介護のあり方などについて考える「きっかけ」としていただければと考えますし、ご意見等ございましたらお寄せいただければと思います。

千葉県議会議員

あみなか肇

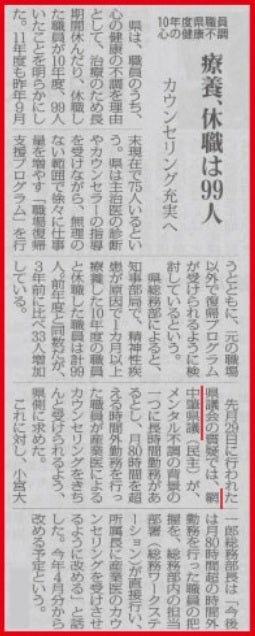

2014.05.22 - ブログ

県に、職員のメンタルヘルス対策の充実を求めたところ、月80時間以上の時間外勤務を行った職員に対する産業医とのカウンセリングの実施方法について改善をしていただくことができました。

これまでは、80時間以上の時間外勤務を行った職員に対するカウンセリングの実施率は著しく低迷していました。

その原因の一つに、当該職員に対して、カウンセリングを受けるよう促すのは所属長のみであったことがあります。

そこで、新たに制度を充実させ、カウンセリングの勧奨について総務部の総務ワークステーションにその機能を持たせるよう改めることとなりました。

これによって、該当職員のカウンセリングの実施状況等について一元的に把握することができ、全庁的な改善を図ることができることとなりました。

この改善については、新聞でも取り上げて頂くことができました。

毎日新聞 平成24年3月7日

引き続き、県職員のメンタルヘルスの改善を通じた公務能率の向上にむけ取組んでまいります。

千葉県議会議員

あみなか肇

2014.05.19 - ブログ

JR埼京線は「大崎」と「大宮」間を結ぶ路線で、りんかい線は「大崎」と「新木場」間を結ぶ路線であり、両者は平成14年12月に相互直通運転を開始しており、新木場から埼玉方面は直通で結ばれています。

もし、京葉線が新木場駅でりんかい線に乗り入れることはできれば、りんかい線を経由して、埼京線に接続し、渋谷、新宿、池袋駅に直通で結ばれることとなります(下図の赤い点線)。

仮に、これが実現できれば、蘇我発の新宿行き電車などが可能になります。

また、既に新木場駅では、京葉線とりんかい線の線路の接続はなされており、過去には新宿と海浜幕張間をりんかい線経由で結ぶ臨時列車が運行された実績もあるとのことです。

しかし、これが実現できない理由のひとつに運賃に関する問題があります。

具体的には、蘇我から渋谷に行くと仮定して、新木場からりんかい線・埼京線に乗り入れる直通電車に乗ったとすると(そういう電車が実現できたとして)、通過する改札は乗車した蘇我駅と、下車する渋谷駅のみのため、りんかい線を経由したにも関わらず、料金はJRのみの972円と計算されてしまいます。

このため、りんかい線にとっては、りんかい線を経由しているにも関わらず、本来受け取れるはずの390円を収入できないどころか、1円も収入がないこととなり、受け入れることはできないでしょう。

今後はこうした運賃問題を中心に、県がリーダーシップを発揮して、両鉄道会社に対して各種解決策を提案するなど県民の鉄道の利便性の向上のため対応を図るよう求めていきます。

千葉県議会議員

あみなか肇

参考:各種報道

読売新聞

http://www.yomiuri.co.jp/local/chiba/news/20140513-OYTNT50412.html

産経新聞

http://sankei.jp.msn.com/region/news/140514/chb14051422040001-n1.htm

線路はつながっていても――京葉線とりんかい線の直通運転はなぜ難しい?

http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1405/16/news009.html

2014.05.15 - ブログ

以前、当ブログでも取り上げた、住民税の特別徴収(給与天引き)の徹底について、千葉日報で報道されています。

以前の記事と重複しますが、あみなか肇は当選直後(平成23年)から、県に対し、納税者の利便性向上のため、そして住民税の滞納を減らすためにも、市町村と連携し、住民税の給与天引きを徹底すべきと訴えてきました。

低迷する県税の収納率の向上にむけ、ようやくそれが具現化しつつあります。

引き続き、県の対応を注視してまいります。

千葉県議会議員

あみなか肇

以前のブログの記事(3月25日)

http://ameblo.jp/hajime-aminka/theme-10077479365.html

千葉日報

http://www.chibanippo.co.jp/news/politics/193364

「特別徴収」徹底へ 千葉県と市町村、住民税で連携 2016年・事業所を一斉指定

千葉日報ウェブ ちばとぴ 2014年05月15日 10:50

事業主が従業員の給与から個人住民税を天引きする「特別徴収」で、千葉県と市町村は未実施の事業所にも徹底を促す取り組みを本格化する。地元の商工会議所などと連携し周知を図りながら、2016年には対象事業所を一斉指定。現在7割にとどまっている実施率をアップさせることで、低迷する県税徴収率の向上につなげるのが狙いだ。

千葉県税務課によると、県内事業所のうち特別徴収を実施している割合は70・1%(12年度)にとどまっており、全国平均(72・8%)を下回っている。

実際、個人住民税の徴収率をみると、特別徴収では99・8%に上るのに対し、市町村が個別に納税通知書を送る「普通徴収」だと91・6%に落ち込み、1割が未納となる。給与を天引きする方が、徴収漏れが少ない。

特別徴収の徹底へ県と市町村は来月からホームページなどで広報を展開する一方、未実施の事業所をリストアップ。一斉指定に向け来年からは個別に予告通知も行う予定だ。

一斉指定は他県でも取り組みが進んでいる。12年に初めて実施した静岡県では、特別徴収の実施割合が前年比10・9ポイント増の82・5%に改善。個人県民税(市町村民税は除く)だけで約8億円の増収につながったという。

同県の担当者は「会社で天引きされる方が確実に徴収できる。従業員にとっても毎月の給与から天引きされるので便利で、負担感も少ない」と特別徴収のメリットを説明する。

本県では、主要6県税(個人県民税、法人事業税、法人県民税、個人事業税、不動産取得税、自動車税)のうち、12年度は五つの徴収率が全国平均以下。中でも、個人県民税と自動車税はワースト2だった。

急速な高齢化で社会保障費が膨張する中、県は財源確保に向けこれらの徴収率を16年度までに全国平均に押し上げる目標を設定。自動車税では本年度からインターネットを利用したクレジットカード納付も始めた。

県税務課は「特別徴収の実施は義務。納税者の利便性向上のためにも事業者には実施してもらいたい」と呼び掛けている。

« Prev

Next »