2014.06.16 - ブログ

議員定数等について、各会派の案が公表されました(下図のとおり)。

これらの案をもとに、議員定数等検討委員会の実質的な議論が開始され、議員定数(現在95人)等について、今後一定の結論を得る見通しと考えられています。

私見ですが、同検討委員会では主として以下の4点について議論がなされるものと考えます。

1 議員定数について(下図参照)

議員定数は当然ながら各都道府県の人口規模によって大きく異なります。

千葉県の有権者数に対する議員定数は、全国と比較してやや多いと指摘できるものと考えます。私の所属する民主党会派では95人から16人削減した79人を会派の案としました。

なお、政治学上、議員定数についての「正解」は無いものとされ、人口、面積などの各地域の特性を踏まえ総合的に決められるべきものと考えられています。

2 投票価値の平等について

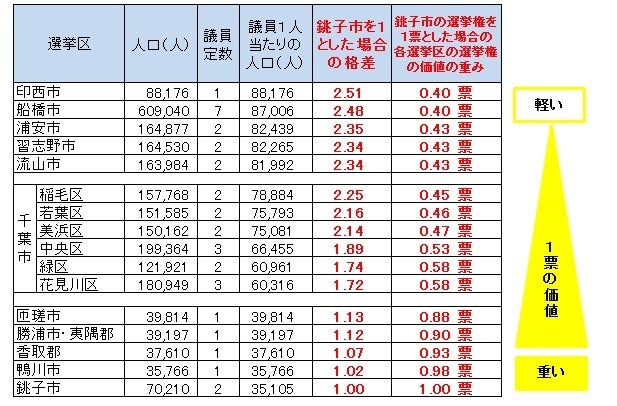

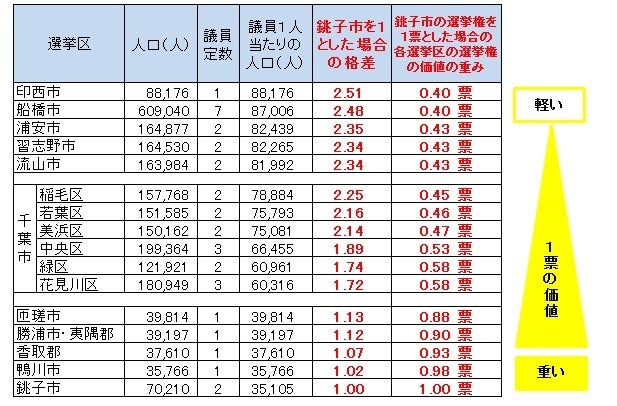

(1)1票の格差について(下図参照)

現状では、いわゆる1票の格差は最大2.51倍となっています。

また、銚子市民の選挙権を1票とした場合、印西市民の選挙権の価値の重みは0.4票となります。

概していうと、都市部の1票の価値が低い(軽い)状態となっています。

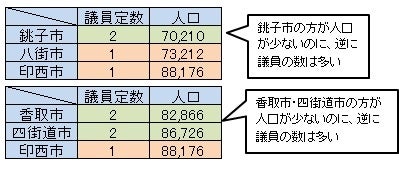

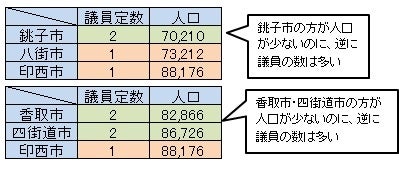

(2)逆転区の解消について(下図参照)

人口の多い選挙区と人口の少ない選挙区の議員定数が逆転してしまっている選挙区があります。具体的には上記の選挙区です。特に逆転区については、1票の価値の公平を担保するためにも早急な解消が不可欠です。

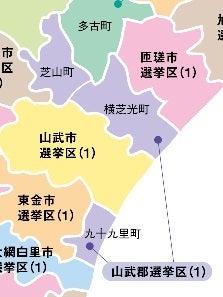

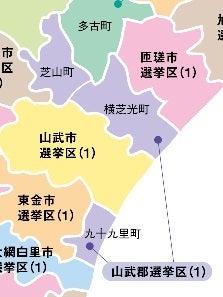

3 飛び地の解消について(下図参照)

千葉県では、市町村合併により選挙区の飛び地が生じています。具体的には、印旛郡選挙区(栄町、酒々井町)、香取郡選挙区(神崎町、多古町、東庄町)、山武郡選挙区(芝山町・横芝光町、九十九里町)であり、以上の図(千葉県選挙管理委員会HPより)のとおりです。

行政圏、実際の生活圏や経済圏に即した一体性を考慮すれば、「飛び地」は解消されることが好ましいものと考えられます。

以上を念頭に置きつつ、千葉県議会議員定数等のあり方について考えると、あみなか肇は現在の厳しい社会・経済情勢等を踏まえ、議員定数を減ずるとともに、議員各々が千葉県全体を俯瞰し、政策課題をより広範に捉え、県民全体の奉仕者として県政に取り組むことができるような選挙区割りを設定すべきであると考えます。

そのためには、現在の郡・市単位の選挙区をより広域的なものとすることも有力な選択肢の一つとなると考えます。

そして、特に、定数の削減、1票の格差が2倍以上の選挙区の解消、飛び地選挙区の解消、逆転選挙区の解消は、平成27年4月執行予定の千葉県議会議員一般選挙までに必ず解決しなくてはならない極めて重要な課題と考えます。

是非皆様のご意見をお寄せください。

千葉県議会議員

あみなか肇

2014.06.12 - ブログ

京葉線とりんかい線の相互直通運転の実現について、今年度新規に県から国(国土交通省)への重点提案・要望として正式に提案されました(6月11日付)。

この直通運転については、あみなか肇個人のみならず、会派としても強く要望しており、県にその必要性が受け入れられたものと考えます。

県の現状認識としては、

・2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックでは、京葉線とりんかい線沿線の東京臨海部に競技会場が集中し、国内外からの観光客の大幅な増加が予想されること

・京葉線沿線は東京ディズニーリゾート、幕張メッセ、大型ショッピングモールがあるなど人気の高い観光・滞在地域となっており、オリンピック開催期間中も多くの観光客が見込まれ東京臨海部とのアクセス向上を図る必要がある

・東京湾岸地域の一体的な発展が必要であり、都市鉄道のネットワークを向上させ、首都圏の国際競争力の強化に資する必要がある

として相互直通運転の実現を図ることが必要としています。

そして具体的な提案として、JR東日本と東京高速臨海鉄道との協議の働きかけや、乗車経路の判別技術の開発など、相互直通運転の実現を図るよう求めています。

あみなか肇は、引き続き県に対して、地域活性化に資する鉄道ネットワークの向上、県民の鉄道の利便性の向上のため対応を図るよう求めていきます。

千葉県議会議員

あみなか肇

2014.06.10 - ブログ

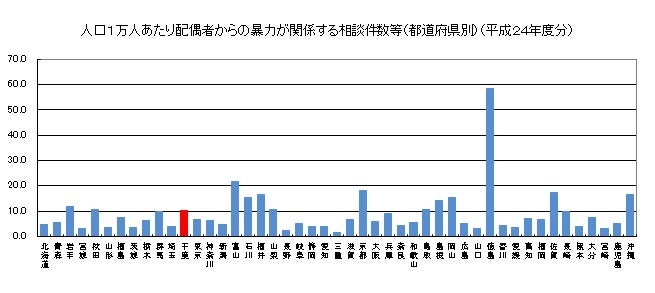

配偶者暴力相談支援センターにおける配偶者からの暴力が関係する相談件数等(以下「DV相談件数」とします。)について、その特徴として、近年その件数が増加していること、都道府県によって大きく偏在していることがあげられます。

具体的には、DV相談件数はこの10年間で約2倍に増加しており、また、人口1万人当たりのDV相談件数が最も多い都道府県と最も少ないそれを比較すると、37倍近い開きがあることが分かります。

以下で、全国及び千葉県のDV相談件数の現状について検証し、今後のDV防止に向けた取り組みについて検討します。

全国のDV相談件数について見たものが下の図表です。

10年前と比較し2倍強に増加していることが分かります。

また、近年では配偶者間に限らず、若年層における交際相手からの暴力、いわゆるデートDVも深刻な問題となっています。

私たちは、男女が互いに人権を尊重し、責任を分かち合い、それぞれの個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に向けた努力が求められています。DVをはじめとするあらゆる暴力は、個人の人権の侵害であり、決して許されるものではありません。

また、下の図表は、千葉県内におけるDV相談件数について見たものです。

ここ10年で3倍弱の増加をしており、全国の増加率を上回っていることが分かります。

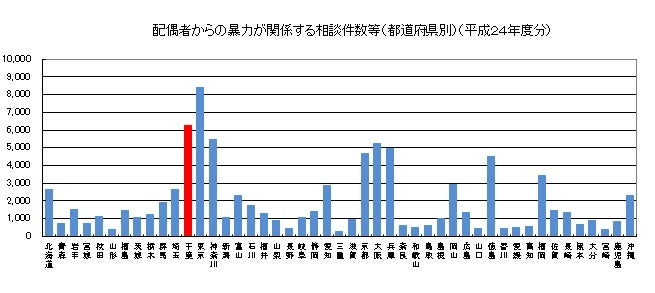

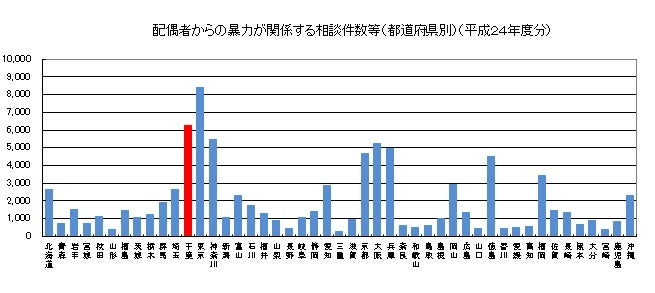

また、DV相談件数を都道府県別に見たものが下の図表です。人口規模を考慮せず、単純に件数だけでいえば、千葉県は全国でワースト2位という結果になります。

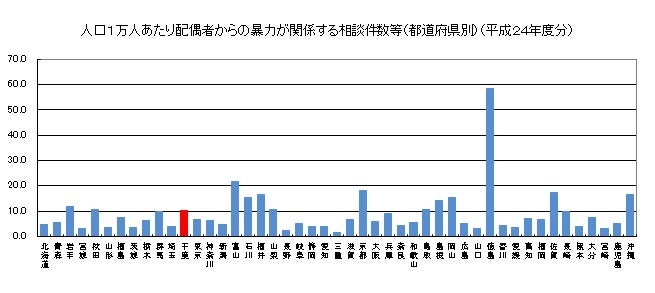

人口規模を考慮し、人口1万人あたりのDV相談件数を見たものが下の図表です。全国平均は7.1件で、千葉県の10.2件は、全国ワースト14位となります。

これらを見ると、DV相談対応件数は、地域におけるDVの実態を正確に反映しているとは言い難い面を有しているといえるのではないでしょうか。

つまり、相談センターの機能を強化し、地域におけるDV相談への対応を充実させればさせるほど、相談件数も増加するということが考えられます。

したがって、相談件数が多いことが問題なのは当然としても、相談件数が少ないこともまた問題視することが必要ではないでしょうか。

あみなか肇は、県に対し引き続き、DVを許さない社会に向けた啓発・教育の推進、安全で安心できる相談・一時保護体制の充実、被害者の視点に立った生活再建支援、被害者支援のための連携体制の整備などについて強く要望してまいります。

千葉県議会議員

あみなか肇

2014.06.04 - ブログ

平成26年6月11日に開会する6月定例千葉県議会から、スマートフォンやタブレット端末で、インターネット議会中継(生中継及び録画中継(過去3年間分))を見ることができるようになります。

どの程度の需要があるのかどうかについては、正直分かりませんが、お知らせします。

むしろ、県民の皆様が、興味を持って視聴していただけるような、コンテンツの充実(議会での議論の充実)が極めて重要であると考えます。

引き続き、議会の活性化に向けて尽力してまいります。

千葉県議会議員

あみなか肇

2014.06.02 - ブログ

豚流行性下痢(PED Porcine Epidemic Diarrhea)が千葉県内でも急激に数多く発生しています。

PEDの概要は以下のとおりです。

PEDとは(農林水産省ホームページから)

豚とイノシシがかかる病気であり、水様性下痢が主な症状ですが、ヒトには感染しません。

また、体力のない10日齢以下のほ乳豚では高率に死亡する場合がありますが、成長した豚は、発症しても回復し、また、感染しても発症しない場合もあります。

豚肉を食べてヒトがPEDにかかることはありますか?(農林水産省ホームページから)

PEDにかかっている豚の肉が食品として流通することはありませんが、仮にヒトがその豚肉を食べたとしても、PEDは豚とイノシシがかかる病気であるため、PEDにはかかりません。

PEDは昨年10月、7年ぶりに国内で発生し、その1例目は沖縄、12月には宮崎や鹿児島に拡大、千葉県内では今年3月27日に発生が確認されました。

また、5月26日現在、これまでに1道37県701農場743,138頭の発生が確認(農林水産省HPから)されるなど、全国的に拡大しています。

そして、千葉県では、5月28日現在、96,479頭の発症が確認され、24,238頭の死亡が確認されています。

こうした事態を受けて、国・県はワクチンを確保し、県内では5月12日から供給されています。

ワクチンを接種した母豚から産まれ、その乳を飲んだ子豚は、PEDウイルスに感染した場合の死亡率が低下(接種しない場合:8割 → 接種した場合:3割以下)するものと考えられています。

また、ワクチンが母豚に投与されてから、抗体ができるまでに約6週間かかることから、ワクチンが供給された5月12日から6週間経過後、およそ7月にはPEDの一定の終息が見込まれています。

そして、子豚が生まれてから出荷されるまでの期間は約6か月であるため、10月以降の豚肉の供給不足、及び価格の上昇が懸念されますが、本県の例年の豚の出荷頭数は約100万頭前後であり、出荷量に占める死亡頭数(約2万頭)の割合は限定的なため、大きな影響は無いのではないかと考えられています。

とはいえ、千葉県は、全国第5位の養豚県であり、万が一の時の影響も大きいと考えられることから、あみなか肇は、引き続き適切な県の対応を要望してまいります。

千葉県議会議員

あみなか肇

« Prev

Next »